学院概况:

文学院现有中文、哲学、历史3个系,开设有汉语言文学(含师范教育)、哲学、历史学3个本科专业,1个面向全校招生的、跨学科的“国学精英班”,共有在校生1000余人。拥有中国语言文学和哲学两个一级硕士学位授权学科,分别涵盖文艺学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、汉语言文字学、文献学和中国哲学、外国哲学、科技哲学、宗教学、逻辑学、美学等16个硕士学位点,在校研究生近200人。

学院拥有高素质的与国际学术接轨的师资队伍,现有专职教师65人,其中教授19人,副教授28人,高级职称比例接近75%,47人有博士学位,大多来自北大、复旦、人大、中大、港大等境内外的著名高校。部分教师在文艺美学、中国古代文学、中国哲学等研究领域享誉海内外。近年来,在《中国社会科学》、《文学评论》、《哲学研究》等核心期刊发表学术论文600余篇,出版学术专著170余部,获得省部级以上奖励22项,承担国家和省部级重大课题25项。

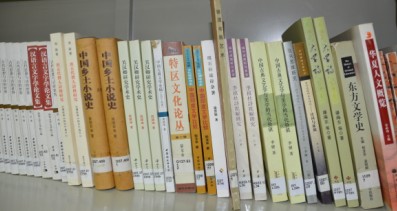

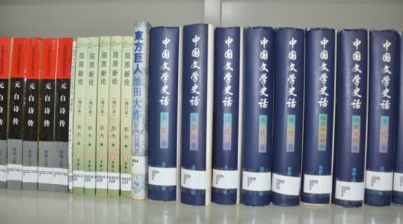

学院设有国学研究所、宗教文化研究所、历史研究所、比较文学研究所、应用语言研究所、文艺学研究中心、中国当代文学创作与研究中心等8个学术研究机构。有1个图书资料室,藏书达5.6万册;1个中文文献与语音信息处理实验室。

专业介绍:

汉语言文学

培养目标:培养德、智、体、美全面发展,具有广博的中西文化视野和深厚的国学、人文素养,具备坚实的文学理论基础和系统的汉语言知识,具备良好的阅读写作、交流表达和竞争应变能力,能够胜任公务行政、基础教育、文化产业、出版编辑、文秘企划、中文信息处理等方面工作的现代化专门人才。

主要课程:古代汉语、现代汉语、语言学概论、中国古代文学、中国现当代文学、基础写作、西方文学、比较文学、文学原理、中国古代文论、西方文论、中国文化概论等。辅修哲学或历史学专业课程。

学制四年,授予文学学士学位。

汉语言文学(师范)

培养目标:培养具有扎实的汉语言文学基础理论和知识,良好的教育与教学研究训练,流畅的口语和书面语表达能力,以及深厚的人文素质和教师职业素养,具备从事专业教学和科研能力,胜任高中等学校进行汉语言文学教学和研究的教师或教育管理人员。

主要课程:语言学概论、现代汉语、古代汉语、中国现代文学史、中国古代文学史、西方文学、比较文学、文学概论、西方文论、基础写作、教育学、心理学、语文教学论、教材教法等。辅修哲学或历史学专业课程。

学制四年,授予文学学士学位。

历史学

培养目标:培养具有开阔的历史视野和人文情怀,扎实的史学知识理论和国学基础,良好的文献档案处理能力;具备实证精神、责任意识、融通能力和管理能力的高层次、复合型人才;能够胜任国家机关、科研部门、文教机构、文博档案、旅游企业等各类单位的文职工作;培养具有进一步深造潜能的史学专才。

主要课程:中国通史、世界通史、史学理论、史学史、历史文选;中国断代史、政治史、经济史、文化史、社会史;世界断代史、国别史、国际关系史;中国地方史、广东地方史等。辅修文学或哲学专业课程。

学制四年,授予历史学学士学位。

哲学

培养目标:培养具有深厚的传统文化教养、国学基础与人文关怀,广博的中西文化视野和坚实的哲学理论基础以及系统的哲学方法训练,具备与哲学相关的伦理、宗教、文学、艺术和自然科学的知识,具备较强的思辨能力、解析能力、表达能力和创新能力,能够胜任政府机关、社区管理、研究机构、文教单位、宗教事务、文化产业、宣传策划等方面工作的高层次人才。

主要课程:哲学原理、中国哲学史、西方哲学史、马克思主义哲学史、科学哲学导论、马克思主义哲学原著选读、中国哲学经典选读、西方哲学经典选读、宗教学、伦理学、美学、形式逻辑、社会学、行政管理学等。辅修文学或历史专业课程。

学制四年,授予哲学学士学位。

国学精英班

培养目标:国学班依托文学院现有的汉语言文学、历史学、哲学三个本科专业和国内最早创办的“国学研究所”,立足精英教育,培养具有扎实的传统国学基础与现代学科视野,广博的知识储备与深厚的人文素养,良好的研究能力与实践能力的专业研究型人才,以及能胜任文教单位、党政机关、新闻出版等工作的高素质文科人才。

主要课程:以传统国学“经典”修读为主要特色,开设有《论语》、《孟子》、《庄子》、《周易》、《礼记》、《诗经》、《楚辞》、《左传》、《史记》、《坛经》、《文心雕龙》、《唐诗别裁》等原典课程;并以“国学”统摄与融合文、史、哲三大学科,专业课程有:古代汉语、文献学、中国文学史、中国古代文论、外国文学、哲学概论、中国哲学、西方哲学、中国通史、世界史等。同时,开设第二课堂的格律诗词、琴棋书画等国艺修习。

培养方式:采取小班制(20-25人/班)教学,实行“师徒”式的全程导师制,与港台、国内著名高校和研究机构建立留学、访学机制,在考研深造等方面给予优先推荐。

学制四年,毕业时以所申请专业及毕业论文选题授予相应的学士学位(文学、历史学、哲学)。

人才培养:

学院坚持“以人为本”的人才培养理念,立足于本专业,主辅兼修,以“双学位”、“双专业”、“副修”等方式融通文、史、哲三个专业,培养具有广博的中西文化知识、扎实的国学根底和娴熟的文字表达能力的高素质复合型人才。

在专业教学之外,学院为学生的锻炼、成长和发展提供良好的条件,围绕学生核心竞争力的养成,通过一系列组织活动、学习实践的系统培养与锻炼,力求学生在人文素养、道德情操、文化视野、公民意识、专业技能、实践能力、职业拓展等方面得到相应的提升与完善。

社会实践:

学院鼓励学生开拓国际文化视野,每年有数十人经选拔赴美、日、韩等国家和港台地区参加交换留学或短期访学。同时,学院为学生的专业实习、职业实践提供平台,在贵州、山东、湖南、江西等地建立了民俗文化和田野调查基地;在深圳市公安局、深圳图书馆、海天出版社、深圳报业集团等单位建立了专业的实习基地;在南山区10余所中小学建立了教学实习基地。通过这些基地开展专业实习、社会实践活动,培养学生知行合一的品质和社会实践能力。

社团活动:

学院除了建立起完善的党、团、学各级学生组织外,特别支持国诗社、书法社、文学社、论辩社等学生专业社团,主办4个在校内富有影响的文学、文化、学术学生期刊,并与本地媒体、报刊建立合作关系。通过这些社团活动,为学生提供创作、发表的平台和锻炼各种能力的机会,实现学生自我管理、自我发展和自我完善的培养目标。

学术文化:

学院建立起形式多样、层次丰富的活动平台。以“挑战杯”、“开放基金项目”为主的学生学术活动,每年立项的课题达30项以上;同时,结合“深大人文论坛”,每年邀请30多位著名学者来学院讲学或举办讲座,大力拓展学生的文化视野。开展每年度的“优秀文学作品评选”、“文史哲知识竞赛”以及书法展、诗文朗诵、演讲比赛等活动,以提升学生的人文素质。

奖助学金:

学院积极开拓励学助学平台,以此激励在学业、社工、公益等方面表现优秀的学生,关心和扶助特殊困难学生群体。除了每年30%左右学生获得学校的各类奖学金之外,为激励学生专心治学,学院内设立了“本焕人文奖学金”、“侯宝垣人文奖学金”、“詹兆强人文助学金”和历史系专项奖学金等,每年获奖受助的覆盖面达50%。另外,每年有20%学生获得学校各类助学金、助学贷款的资助。

毕业去向:

据最近几年的统计,文学院历届毕业生就业率在90%以上。除了考研深造外(占12%),毕业生的职业适应性广泛,分布在各行各业。一部分考取教师职员(20%)、党政公职人员(15%),其余大多进入媒体网站、文化机构、企事业等单位,从事记者、编辑、文秘、企划文案、人力资源管理等工作。

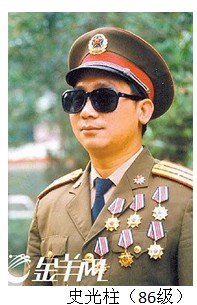

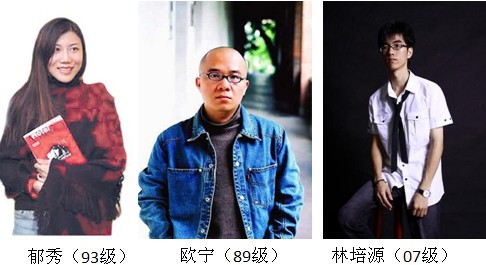

毕业生在事业上取得成功的不乏其人,如诗人史光柱、客人、布咏涛,作家安子、郁秀、林培源,文化艺术策展人欧宁,《晶报》首席记者刘敬文等。还有部分完成了硕、博深造的毕业生,在高校或研究机构从事教学与研究工作。

学院主页:http://wxy.szu.edu.cn

咨询电话:0755-26535509 左老师

咨询邮箱:jiaowu1120@126.com