2025年4月26日-27日,由深圳大学故宫学研究院、黑龙江大学明清文学与文化研究中心联合主办,深圳大学故宫学研究院承办的第二届“明清戏曲青年学者研讨会”在深圳大学召开。来自北京师范大学、中山大学、华东师范大学、中国艺术研究院等10余所高校及科研机构的15位青年学者齐聚深大,围绕明清戏曲多元生态展开深入研讨。北京师范大学杜桂萍教授、中山大学黄仕忠教授、华东师范大学程华平教授、中国艺术研究院谢雍君研究员出席会议并担任评议专家。

26日上午,大会开幕式上,深圳大学副校长李永华、深圳大学人文学院党委书记弋灵分别代表学校和学院致辞,黑龙江大学李亦辉教授代表会议主办方之一致辞,中山大学黄仕忠教授、北京师范大学杜桂萍教授作专家致辞。

李永华副校长表示,深圳大学毗邻港澳,地处粤港澳大湾区核心,兼具传统文化的包容性与国际学术的前沿视野。期待深圳大学故宫学研究院能以此次会议为契机,与明清戏曲研究的同行建立更紧密的联动,协同合作把明清戏曲青年学者研讨会这一活动打造为学界一个有重要影响力的品牌会议。

弋灵书记表示,深圳大学人文学院始终是深圳大学故宫学研究院的坚强后盾。学院希望研究院依托粤港澳大湾区的区位优势,以学术共筑平台,推动更多跨校、跨界的资源共享和智力支持。学院也将助力研究院打造“故宫学研究”与“明清戏曲研究”的双重高地。

李亦辉教授表示,明清戏曲是中华民族审美情趣与艺术创造力的集中体现。此次会议,戏曲研究领域的重量级专家和青年学者齐聚一堂,必将产生新思路、新思想,相信能够进一步推动和深化明清戏曲研究。

黄仕忠教授表示,此次会议以青年学者为中心,让青年学者可以在这个平台畅所欲言,再由资深学者给他们做点评,能够激发新一代学者的创新活力,为本学科发展注入蓬勃动力。同时,戏曲研究应当回归到戏曲本身,需要着眼作家、戏班、舞台、出版等多个维度,从而更加全面地了解他们当时的处境,看到舞台演出背后娱乐、消费市场整体的状况。

杜桂萍教授表示,青年学者是我们的希望,期望通过青年学者的研讨以及专家学者的助力,戏曲艺术可以在明清文学研究中取得更好的成绩。同时,希望与会的青年学者能够充分把握这次批评与自我批评的机会,在这个轻松而又严肃的氛围下充分交流。

此次研讨会分为四个研讨场次,围绕明清戏曲史、明清戏曲理论、明清戏曲文献的整理与研究、明清戏曲的传播与接受等议题展开。各场次分别由杜桂萍教授、黄仕忠教授、程华平教授、谢雍君研究员作专家评议。

第一场会议由黑龙江大学刘建欣教授主持,华东师范大学程华平教授作专家评议。中国社会科学院李芳《“北京昆曲研习社”的传承与新变(1956-1964)》一文,考察了北京昆曲研习社的成员组成、活动组织、日常运作等基本情况,进而讨论明清以来“曲社”这一组织在不同历史时期对昆曲的传承上所起的特殊作用。北京师范大学王小岩《“口供”作为方法——清代内阁档案所见草根伶人史料及其价值》一文,关注流动于乡野之间的草台戏班中的普通演员。清代内阁档案中保存了草根伶人的口述,为研究草根伶人的真实处境提供了一些材料。深圳大学高志忠《清宫太监与京剧演出》一文,指出升平署、本家班太监作为内廷演戏的重要承担者,见证并直接参与了京剧在宫廷的演出。以帝后的偏好为导向,清宫太监的京剧演出呈现内廷特色。中山大学徐巧越《1851-1870:中国艺人在英国的演出探考》一文指出,1851年英国首届“万国工业博览会”期间,中国艺人第一次在英国宫廷献艺,受到欧洲媒体关注。以此为契机,英国剧院纷纷引入中国戏班,引发一阵中国表演的热潮。这群艺人在异国引发的社会反响,展现了中国百戏艺术在近代西方传播历程中的重要一环,可丰富学界对中英文化交流史的认识与理解。

第二场会议由上海大学熊静副教授主持,北京师范大学杜桂萍教授作专家评议。黑龙江大学李亦辉《宗元观念与中晚明曲家曲史观的建构》一文提出,在中晚明以曲史分期论为核心的曲史观的形成与发展过程中,宗元观念发挥了重要的价值导向、观念形塑与知识构建功能。黑龙江大学刘建欣《元曲“一代文学”观念的演进脉络与形态嬗变》一文指出,元曲进入一代文学发生经历了一个逐步被接纳、确立的渐进过程。元曲在一代文学中的形态由偏重民间俚曲向散曲、剧曲的转变,而在剧曲内部的博弈过程中,杂剧与南戏的发展态势呈现出此消彼长的复杂局面。深圳大学陈雅新《中国古代时装戏通考及其理论意义发微》一文指出,中国古代戏曲有着悠久且未曾中断的时装戏传统,其戏服就整体趋势而言,总紧密跟随现实,以通行之时服为主,戏曲服饰大体上具有趋时性与写实性特征。

第三场会议由河北师范大学魏洪洲副教授主持,中国艺术研究院谢雍君研究员作专家评议。中国艺术研究院王岩《“带戏花费报销呈文”档案考辨及其演剧史价值》一文指出,目前学界探讨的“带戏档”实际应该称作“带戏花费报销呈文”,它是内务府档案中的一个特殊类别。这类档案的出现标识着清末演剧活动高潮的来临,即民间戏班进宫承应序幕的拉开,此类档案对于清宫戏曲研究而言颇具史料价值。北京师范大学任刚《清初苏州戏曲的典范性意义探赜》一文认为,清初苏州在古典戏曲演进史上有着典范性意义,因处于戏曲观念由“曲本位”向“剧本位”转变完成、戏曲理论成熟之际,该时地戏曲作家的创作实践,分别在民间戏曲、文人戏曲两个传统中,达成了文学性与舞台性的统一,最接近古典戏曲的本质内涵。中央戏剧学院张含《唐代女诗人与戏曲作品中的佳人形象》一文指出,男性剧作家以唐代女性诗人入戏,或赞美她们横溢的才智,或塑造她们风流的性情,为唐代女性文学的传播做出了贡献的同时,也借助对明清女性的形塑,表达了时人对唐代女性诗人的想象,即元明清文坛与社会对女性的态度和理解。

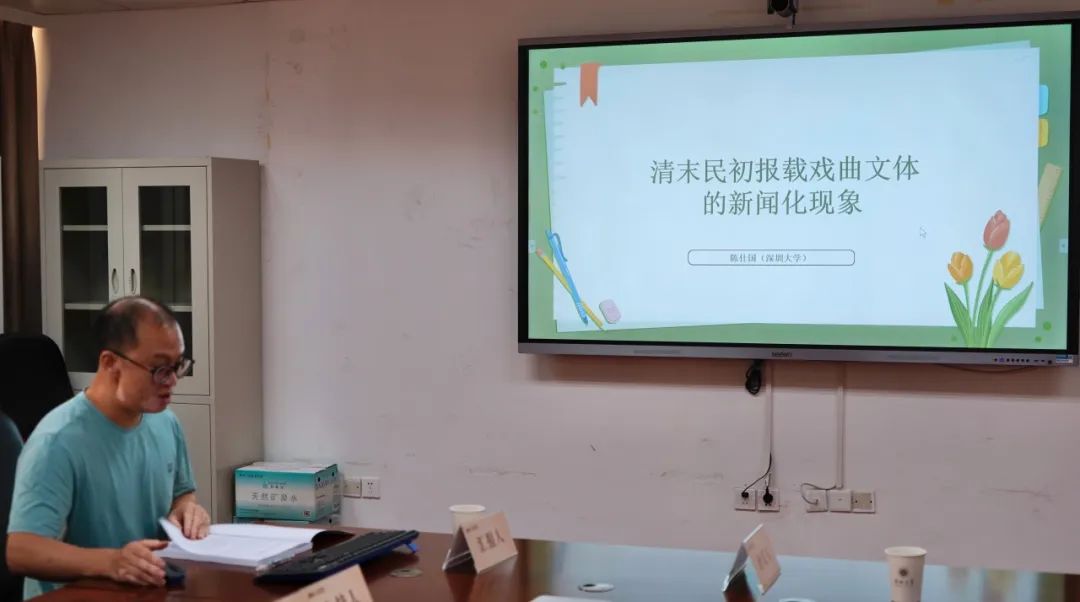

第四场会议由中国社会科学院李芳副研究员主持,中山大学黄仕忠教授作专家评议。河北师范大学魏洪洲《天一阁博物院藏〈旧编南九宫谱〉考述——兼论〈九宫目〉〈十三调谱〉》一文指出,近来发现天一阁博物院藏有《旧编南九宫谱》一种,内容与其他版本多有不同。经考察,与《南词叙录》合缀之《九宫目》《十三调谱》,与天一阁藏本最为接近,几乎完全承袭了蒋孝后来之修订,可见其源头就是《旧编南九宫谱》之嘉靖后印本。山西师范大学郝成文以《清宫洋漆戏台的形制与功能考》为题,指出清宫洋漆戏台多在皇帝祭天拜神时与天香亭一同安搭。从安搭规律及地点来推断,洋漆戏台主要是为万寿与元旦之时的祭典活动服务,演出内容多因中和乐而设。上海大学熊静《基于知识图谱的国图藏光绪朝清宫戏档知识发现》一文,采用知识图谱技术方法,绘制了清光绪朝昇平署戏曲档案的知识图谱,从演出时间、演出场所、演出内容等角度,分析了各类型知识关联的主要内容,从而较为直观地呈现了光绪朝清宫演剧的面貌和主要特征。中山大学林杰祥《戏曲入集与明清戏曲的文化升格》一文,指出戏曲进入文人别集始于明万历年间,同时存在“戏曲入集而复出”现象,戏曲入集的动态发展历程完整地展现了明清戏曲的文体晋升与文人戏曲观念的嬗变。深圳大学陈仕国《清末民初报载戏曲文体的新闻化现象》一文,指出清末民初报载戏曲在延续传统戏曲史学精神的同时,也渗透了报刊中的新闻意识,从而演变成与受众的审美需求相契合的文体。

27日上午,大会闭幕式由李亦辉教授主持。中山大学林杰祥博士作为与会青年学者代表致辞,他用“涉猎广博”、“探究主流”、“视角新颖”三个词凝练总结了本次会议的特点。

程华平教授总结道,此次会议中几位专家的点评各具见地,与会青年学者的部分观点颇具前沿性,也富有一定争议,但是这种大胆探索、力求创新的精神和追求值得充分肯定。

谢雍君研究员表示,此次青年学者论坛有两个关键词值得关注——“青年”与“选题”,并高度肯定了与会青年学者的研究路径与研究成果。

最后,由高志忠教授致闭幕词,此次研讨会秉持批评与自我批评相结合的学风、会风,在紧张、愉悦、严肃的氛围中圆满完成。

学术创新需要青年学者的开拓意识与责任担当。此次研讨会旨在构建小规模、高规格的学术平台,为青年学者与资深专家间的深入交流提供空间。与会专家学者们在思想碰撞中凝聚共识,共同推进明清戏曲艺术研究的深化和拓展。